机器人的"能量补给站"正悄然塑造着自动化的未来

在工业4.0和智能制造的浪潮下,机器人在现代工厂与物流仓储中扮演着越来越关键的角色。据最新统计,2025年全球机器人市场规模预计将达到2500亿美元,而充电技术作为机器人能源供给的核心,直接决定着整个系统的运营效率与成本结构。

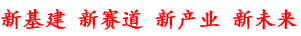

接触式充电:技术成熟的当下主流

接触式充电是目前应用最广泛的机器人充电方式,通过物理插头与充电桩连接直接传导电能。这种充电方式主要分为手动插拔和自动对接两种模式。

技术特点:自动对接模式通过电磁或机械装置实现自动连接,如海康威视的全自动充电桩可实现1.5-2.5小时充电,设备利用率提升35%。侧充伸缩式充电机则以侧面接触为核心,当AGV停靠在指定位置时,触点精准对接,形成电流通路。

主要优势:

技术成熟稳定,部署经验丰富

成本较低,初期投入比无线充电低30%以上

充电效率高,工业级系统可达95%以上

明显短板:

金属触点易磨损、氧化,平均3-6个月需更换接口

环境适应性差,粉尘、油污环境易引发短路

灵活性受限,需固定充电区域,限制设备路径规划

代表企业:

海康威视:全自动充电桩在电商分拣、医药仓储等场景应用广泛

安德普:研发了侧充伸缩式充电机、地充式充电机等多种接触式充电解决方案

接触式充电以其成熟的技术和较低的成本,在当前机器人充电市场中仍占据主导地位,特别适用于环境相对清洁、对成本敏感的中低功率场景。

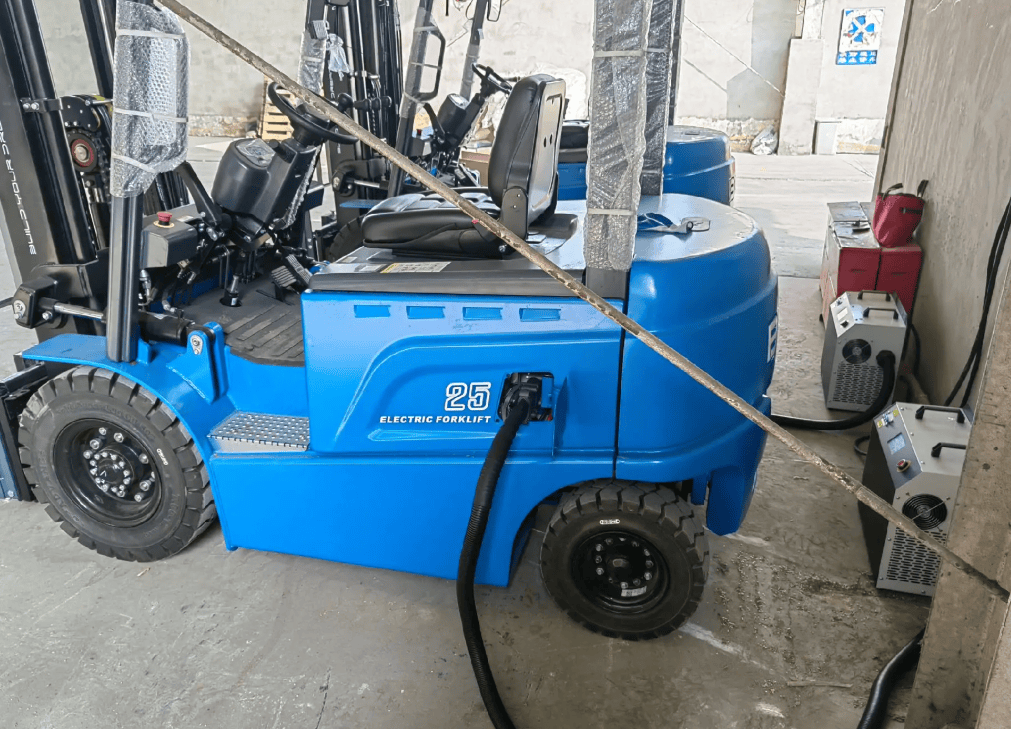

无线充电:快速崛起的柔性方案

无线充电技术通过电磁感应或磁共振实现非接触传能,是机器人充电领域增长最快的方案,年增长率超过15%。磁共振技术是目前的主流方向,传输距离可达5-10cm,效率在85%-93%之间。

技术特点:AGV无线充电系统主要分为发射端和接收端两部分。在AGV底部安装接收器,在指定充电区域设置发射器,实现电能的无线传输。这种方式支持灵活充电,距离范围15-40mm,且可以一机多充。

突出优势:

支持"即停即充",卸货30秒可补充10%电量

IP65-IP69K防护等级适配高风险场景

无物理接触,维护成本降低40%以上

提供壁挂式、嵌入式多种安装方式,灵活适配不同场景

发展瓶颈:

系统成本比接触式高30%-50%

初期投资回收周期较长

需要专业的技术支持和安装调试

代表企业:

Wiferion:德国公司,其CW1000无线充电系统专为小型AMR设计,效率超过93%

WiTricity:无线充电领域的先驱,磁共振技术传输距离灵活

飞英思特科技:国内领先企业,推出FMC-300和FHC-3000无线充电器,覆盖全功率段需求

无线充电以其高安全性、灵活性和维护便利性,正成为机器人充电领域的重要发展方向。

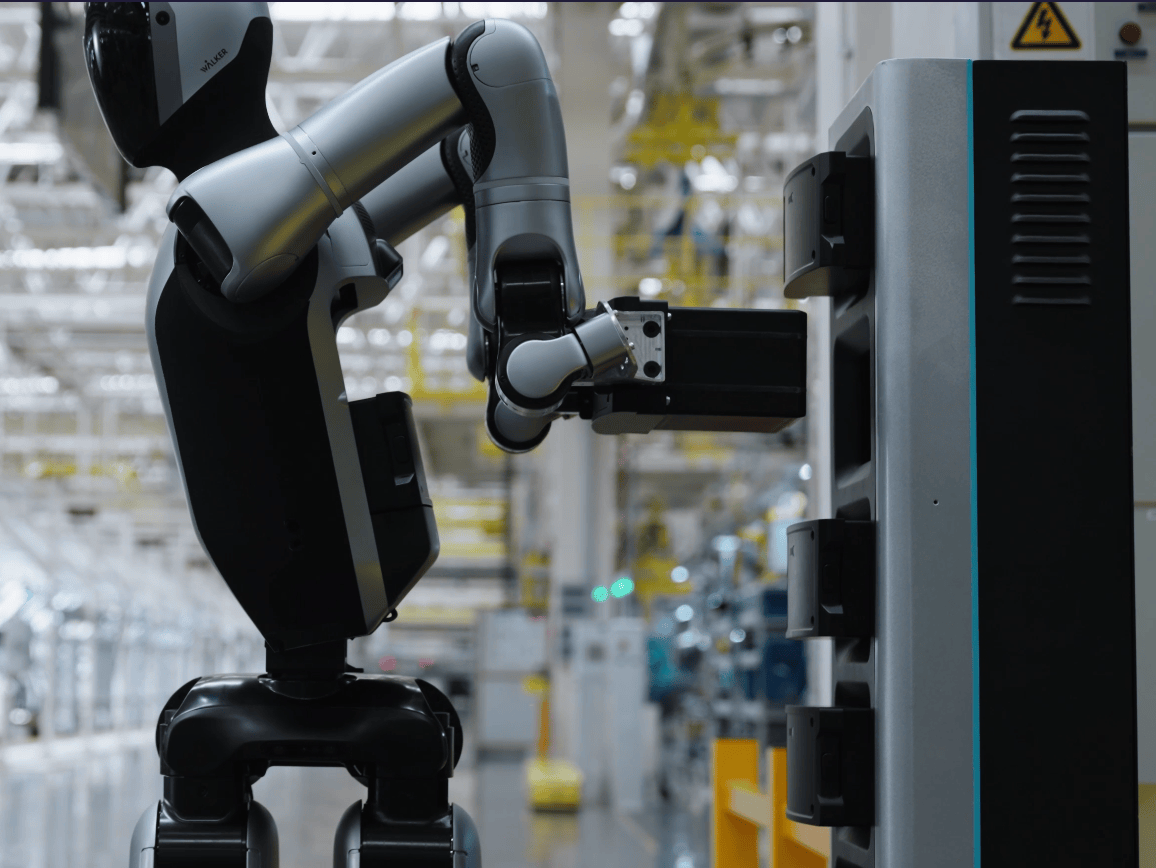

换电模式:重负载场景的效率利器

换电模式通过机械臂或人工更换电池组,实现秒级补能,是重负载场景的重要选择。

技术特点:海康机器人的自动换电站80秒完成换电,设备连续作业率达99%。优必选在全新一代工业人形机器人WalkerS2上装备了首创的热插拔自主换电系统,可在无须人工干预或关机的情况下实现3分钟极速自主换电。

核心优势:

补能速度快,较充电模式效率提升10倍以上

电池集中管理,通过BMS系统实时监控电池健康状态

适合高强度连续作业场景

应用挑战:

电池标准化难度大,不同品牌接口不兼容

初期投资高,需配置15%-20%的备用电池组

需要专人值守处理异常情况

大功率电池重量大,更换困难且存在安全风险

场地需求大,换电站需20-50平方米独立空间

代表企业:

海康机器人:自动换电站适用于港口、重型物流园区等场景

优必选:人形机器人热插拔自主换电系统拥有三大核心技术

换电模式在特定场景中仍不可替代,特别是对于需要连续作业的重型机器人和人形机器人。

超级快充:技术前沿的探索

超级快充通过高功率充电桩实现短时间补能,是充电技术的前沿方向。

技术特点:主流为液冷超充方案。九识智能L5无人车30%-80%电量快充仅需35分钟,适配长途干线物流。液冷技术能有效控制大功率充电时的温度上升。

显著优势:

充电速度极快,大幅缩短等待时间

可兼容社会公共充电桩,降低企业基建成本

液冷技术保障大功率稳定输出

技术瓶颈:

1C以上快充会加速电池老化,循环寿命缩短30%

电网负荷高,需要专用变压器

建设成本高昂,单个充电站投资可达50万元以上

设备体积庞大,部署灵活性差

代表企业:

星河问途:EXPOWER-100充电机器人具备车规级安全标准

赫曼智能:智能充电机器人采用液冷技术,支持600伏快速充电

超级快充在充电速度上具有明显优势,是解决机器人续航焦虑的有力方案之一。

未来展望:多元化发展、场景化适配

机器人充电技术正呈现多元化发展、场景化适配的特点。短期内,接触式充电仍将主导中低功率场景,而无线充电和换电模式在高安全性、高连续性需求场景的渗透率将快速提升。

未来发展趋势包括:

无线充电技术突破:飞英思特的3000W动态系统已商用,支持AGV即停即充与动态补能;磁共振技术传输距离将突破20cm

电池技术革新:固态电池能量密度将提升至400Wh/kg;钠离子电池成本比锂电池低30%

智能充电生态构建:云平台管理实现设备状态实时监控;5G+AI技术实现充电路径优化

Wiferion在其展望中提到,未来的无线充电技术将与人工智能和物联网深度集成,智能充电系统可优化充电时间表,并在联网环境中实现无缝操作。

结论

不同机器人充电技术各有优劣,适用于不同的应用场景:

接触式充电:适合预算有限、环境清洁的初创企业

无线充电:适合追求高效率、高安全性的成长型企业

换电模式:适合重负载、高强度作业的大型企业

超级快充:适合对充电速度有极致要求的特定场景

企业在选择充电方案时,应综合考虑业务需求、环境特点、成本预算等多方面因素,选择最适合的技术路线。随着技术的不断进步,机器人充电将更加智能、高效、安全,为机器人产业的发展提供坚实保障。