.png) 2025年08月19日 17:05 来源:鲁网

2025年08月19日 17:05 来源:鲁网

在全球倡导绿色出行与可持续发展的大背景下,新能源汽车产业正以前所未有的速度蓬勃发展。中国汽车工业协会数据显示,2025 年 1 至 7 月,我国新能源汽车产销量已提前超额完成《新能源汽车产业发展规划 (2021—2035 年)》中 2025 年的目标。这一迅猛的增长趋势,不仅改变着汽车行业的格局,更为汽车后市场带来了诸多充满潜力的新时代机遇。

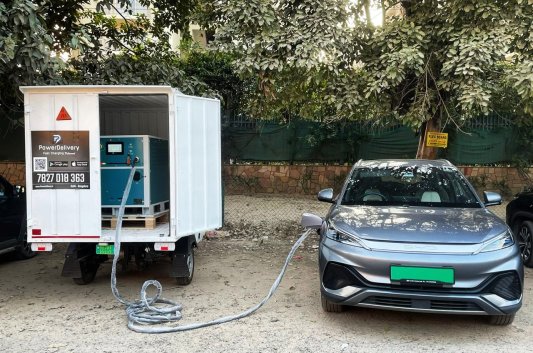

一、移动充电:打破空间束缚的便捷补能

随着新能源汽车保有量的激增,传统固定充电桩布局不均、数量不足等问题日益凸显。老旧小区因电力容量限制、车位紧张,难以安装足够的充电桩;而在偏远地区、高速公路服务区,充电桩覆盖率低,节假日期间 “一桩难求” 的现象屡见不鲜。移动充电服务的出现,恰如一场及时雨,有效缓解了这些痛点。

广东、上海、北京、江苏等部分区域已引入移动充电车上门超充服务,车主线上预约,充电车便能灵活抵达,平均 1 小时即可完成充电,实现从 “车找电” 到 “电找车” 的转变。这种服务模式不仅填补了充电桩网络的 “盲区”,满足了车主应急充电需求,还能根据实时需求灵活调度,提升了充电资源的利用效率。从市场前景来看,随着新能源车渗透率不断提高,车桩比失衡问题愈发突出,移动充电作为灵活的补能方式,市场需求将持续攀升。

二、救援充电:为新能源出行保驾护航

新能源车半路抛锚的尴尬场景并不少见,低温天气、续航误判等因素都可能导致电量耗尽。救援充电服务应运而生,为车主提供及时的 “电量补给”。专业救援充电车配备大容量储能电池,能快速响应救援需求,短时间内为亏电车补充续航,相比传统拖车救援,大大节省了时间与成本。

据统计,每年因充电问题导致的车辆抛锚事件超过 5万起,救援充电市场需求强烈。随着新能源汽车保有量的持续增长,以及车主对出行保障要求的提升,救援充电服务将迎来更大的发展空间,构建起新能源车主安心出行的坚实后盾。

三、大型工程车供电:契合产业转型需求

在矿区、工地等大型工程作业场景,电动工程车的应用越来越广泛。但这些区域环境复杂,固定充电桩建设难度大、成本高,难以满足工程车的充电需求。小夫充电移动储能充电站的出现,为电动工程车提供了高效、灵活的供电方案。

兆瓦级移动储能站可通过多枪并发,实现工程车快速补能,单站日均服务量可达 8 - 10 台以上,大幅提升了作业效率。而且,这类移动供电设备还可根据工程进度和车辆分布灵活移动部署,契合了大型工程作业的动态需求。随着绿色矿山、绿色工地建设的推进,电动工程车保有量将不断增加,大型工程车供电服务市场潜力巨大。

三、无人机供电:赋能低空经济发展

近年来,无人机在物流配送、巡检测绘、农林植保等领域的应用愈发普及。然而,无人机续航短、充电不便等问题制约了其大规模应用与作业效率。针对无人机的移动充电设备,如便携式快充站、移动充电平台等,正成为行业关注焦点。

小夫充电的具备 5G 远程控制的移动电站,可同时为多架无人机充电,使无人机作业半径扩展至 50 公里以上,有效解决了无人机频繁返航充电的困扰,提升了其作业连续性与覆盖范围。随着低空经济的蓬勃发展,无人机应用场景不断拓展,对无人机供电服务的需求也将水涨船高。

新能源汽车的快速增长,为汽车后市场的移动充电、救援充电及特定场景供电服务创造了广阔的发展空间。这些新兴服务领域,不仅满足了市场的迫切需求,更顺应了新能源产业发展的趋势。对于相关企业而言,抓住这些机遇,加大技术研发与服务创新投入,将在新能源汽车新时代的后市场竞争中抢占先机,推动整个行业迈向更加高效、便捷、智能的新发展阶段。