2025-08-06 15:32 来源:大洋网

2025-08-06 15:32 来源:大洋网

在深圳,一场能源系统的先锋探索正在城市的各个角落悄然发生。电动汽车不再只是“耗电工具”,而是在某些特定时刻,变成了一个个的“移动充电宝”,将多余的电力反向送回电网,参与一座城的能源调节——这不是科技幻想,而是正在上演的现实。

今年的6月23日至27日,这座电动车保有量全国领先的城市,开展了车网互动规模化反向放电示范活动——5天时间,84个充电场站,2500多车次参与,总放电量突破7万度,刷新全国单轮放电量纪录。深圳也成为全国首个迈入车网互动规模化、常态化、市场化运行阶段的城市。

在这场“先锋实验”中,虚拟电厂管理中心精准调度、充电桩站联动响应,25家车企、40款车型参与其中,城中村、重卡换电站、政府大院等场景化身测试一线。对参与其中的深圳市民而言,不过是利用午饭时间“把车插上电桩”,放电15分钟就赚了40元;而在电网调控人员眼中,却是上千辆车组成了“移动储能集群”,是车网互动技术从概念走向现实的一场系统级验证。

这场发生在深圳的“电动汽车与电网”间的互动实践,或许在尝试回答一个新的时代命题:在“双碳”目标牵引下,电动汽车能否不仅仅是出行工具,更将成为未来城市低碳运行系统中不可或缺的“移动支点”?

一杯咖啡,放电完成

这场关于“电动汽车与电网”之间的“先锋实验”,正在悄然改变深圳市民的日常生活场景。

“像提现一样方便”——这是货拉拉司机张师傅在莲花山超充站完成反向放电后的第一感受。他利用卸货间隙插上充电枪,在设备界面轻点“即时放电”,仅一杯咖啡的时间,车辆便完成反向送电操作。“以前只听说充电要排队,现在放电还能赚钱,这好事哪儿找?”他指着手机上的到账通知笑道。

这种“放电如提现”的体验并非个例。“放15分钟电,40元到账!”在南网电动华南数字谷光储充放示范站,新能源车主王先生一边向记者展示收益记录,一边熟练地操作手机界面:“流程和充电差不多,方向反了,钱包鼓了。平时吃个午饭的工夫,电放完了,饭钱也赚回来了。”

从司机到上班族,深圳人正以最日常的方式参与这场绿色探索。无需复杂操作,无需额外等待,车网互动的“深圳速度”,让低碳行为变得像喝咖啡一样轻松。

为什么“车网”需要互动?

“当下,人们越来越多地用上新能源电动汽车,如果大家都按自己的偏好去充电,会对电网造成很大冲击。”南方电网能源发展研究院研究员杨寅对本报记者表示:“尤其是在高温天气、用电高峰期,空调负荷叠加电动汽车集中充电,电网调峰压力可想而知。”

这正是车网互动(Vehicle-to-Grid,V2G)试图解决的问题。杨寅解释,这项技术的核心机制既包括“有序充电”——通过经济或技术手段引导电动车在满足自身充电需求的前提下,主动将充电时段调整至负荷低谷,实现削峰填谷的目的;也包括“反向放电”——在电力紧张的高峰负荷时段,具备条件的电动车则将电池中多余电量反向送回电网,以缓解电网压力。

让电力双向流动的意义,不止于平衡负荷,更在于让分散的数百万辆电动车成为“分布式储能单元”,协同构成电网的一部分,这一模式被视为建设新型电力系统的新抓手、绿色低碳的新实践。

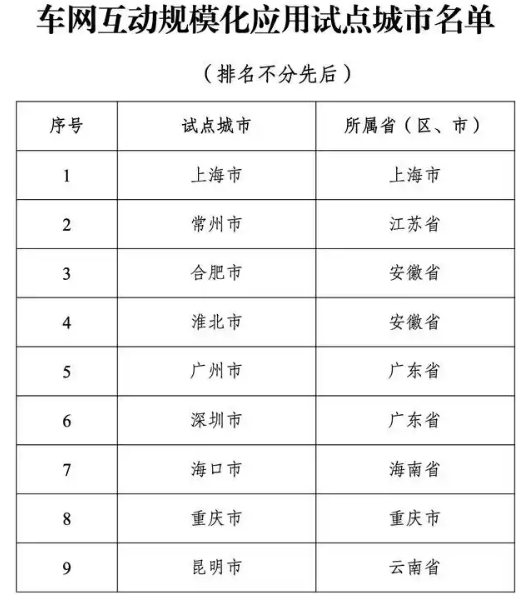

当前,这项看似还很遥远的技术,在我国正在加速进入政策落地期。早在2023年底,国家发展改革委等四部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》,明确提出到2025年初步建成车网互动技术标准体系,到2030年要实现规模化应用。去年8月,国家发展改革委、国家能源局等部门提出选取发展基础好、政策力度大、带动效应强的城市开展规模化应用试点。今年4月,广州、深圳、海口、昆明等9个城市入选全国首批车网互动规模化试点城市,标志着这一概念从单点测试走向城市级系统部署。

把目光投向全球能源转型的大背景中,发展V2G等“双向放电”已成为国际共识。欧美国家倾向V2H(车到家庭)、V2B(车到建筑)等分布式储能应用,将车作为家庭或建筑的备用电源,通过小范围单元自给自足,减少对大电网的依赖和干扰。而中国由于城市电网集中管理的特点,更侧重于车网互动在电力系统中的调节作用。两者路径有别,但目标一致,都是在探索电动汽车的“储能角色”。

这条新赛道上,中国在技术层面已拥有领跑能力,关键在于如何解决实际落地和调度系统问题。“反向放电要把很多辆车聚合起来,这就需要有一个非常强大的平台系统。”杨寅表示,这不是单个充电桩或单辆车能完成的事情,而需要车、桩、站、网、调度平台的协同配合。

杨寅认为:“在这方面,深圳供电局就做得很好,车网互动和虚拟电厂都处于全国领先水平。”

为什么是深圳?

今年6月,深圳全面启动“超充之城2.0”建设,其背后,新能源车保有量大和充电基础设施网络分布广泛、先进成熟等优势,让“超充”建设提速升级,也为深圳的规模化车网互动应用提供了天然土壤。

一方面,深圳占据了新能源交通产业链的先发优势。截至2024年底,深圳新能源汽车渗透率76.9%,保有量126.9万辆,绿色交通出行分担率78%;建成“超充之城”,超充站1055座、充电桩超42万个,车桩等基础设施密度全国第一。另一方面,是城市治理与数字化能力的系统级优势。2022年,深圳率先出台全国首个地方性虚拟电厂工作方案,截至目前,深圳虚拟电厂管理中心已具备日内响应、多时段日前响应能力,调度精度全国领先。

南网电动华南数字谷光储充放示范站

更重要的是在场景层面,深圳实现了“全场景协同”——从城中村、园区写字楼到换电站、政府大院,试点覆盖多种用电结构,验证了V2G的适配能力。比如,在民治沙元埔村,车网互动帮助公变台区最高负荷降低13.4%;在南网电动华南数字谷站点,400千瓦响应能力无需变压器扩容,直接省下了一笔传统电网扩容的基建成本。

“在产业基础之外,深圳这座城市的开放性与试错容忍度是底气。”清华大学深圳国际研究生院副教授李志恒长期关注新能源产业的发展。他认为,“深圳也许不是全国第一个提出车网互动的城市,但一定有望最早把它跑通。”

一件“难而正确”的事

深圳车网互动放电量屡次刷新纪录背后,离不开多个参与方的通力协作。其中,南网产业发展集团下属的南方电网电动汽车服务有限公司(以下简称“南网电动公司”)扮演了关键的支撑角色。

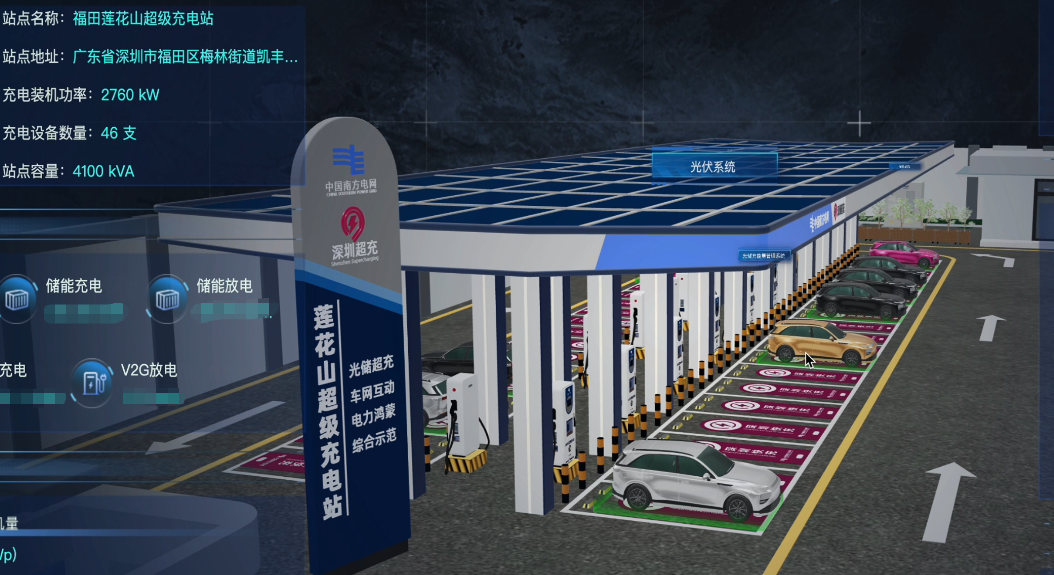

在此次反向放电示范中,南网电动公司的虚拟电厂平台共协调调度了超过4万度电,占全市总放电量的半数以上,并为这次规模化反向放电打造了重要技术底座。该公司参与打造的“莲花山超级充电站”成为核心示范场景之一,作为粤港澳大湾区最大规模车网互动示范站,以超2160千瓦的最大放电功率参与城市虚拟电厂调度,单站放电量占比超过50%,全面验证了V2G在真实高负荷场景下的调节能力和技术成熟度。

莲花山超级充电站

“把电动汽车变成‘移动充电宝’,首先要解决的是让软硬件‘听得懂’‘调得动’。”南网电动公司平台运营事业部总经理黄优哲介绍,当电网发出调度指令后,系统会识别哪些车辆支持放电、当前电量是否充足,然后通过平台远程控制现场充电桩,实现统一调配。

虚拟电厂调度平台系统画面截图

早在2020年,南网电动公司就启动了车网互动全链条国产化技术研发,在业内率先实现攻克有序充电软硬件控制装置等技术难题。从开发具备15kW至600kW功率的双向充放电设备,到建设智能充电场控制器与虚拟电厂调度平台,再到深度参与多项国家与地方的车网互动标准制定,南网电动公司通过聚焦核心技术、引领共建行业标准,实现了车网互动技术从“能用”到“可用可控”的跃升。

“我们还参与制定了老旧设备的双向改造方案,也参与广东省反向上网电价政策的研讨,为行业的规范发展提供实践依据。”黄优哲介绍,经过将近5年的研发突破,车网互动技术层面的实现已扫清了障碍,但难的是从利益分配、政策协调、商业模式等多个维度推动行业共建共赢。

李志恒同样指出,车网互动不是单点创新,而是全链条系统协同的挑战——既考验硬件支持,又考验平台调度,还需要制度与利益机制的协同创新。

业内人士对记者介绍,当前,放电行为虽可为电网带来调峰收益,但其很难承受长期配网扩容和补贴成本;车主收益有限,车企又需承担电池损耗和车辆设计的适配成本。整体上仍难形成多方共赢的激励机制。“技术没门槛,难的是商业模式。”李志恒认为,“需要出台明确的补贴机制与交易价格机制,才能调动各方参与者的积极性。”

正因如此,不少专家认为,车网互动具有“难而正确”的长期价值,恰恰不应仅以短期收益来评判。

“产业规划在先,观念普及在后。深圳为了今天低碳与新能源产业的高质量发展,做了十几年的工作。”中国(深圳)综合开发研究院财税贸易与产业发展研究中心主任韦福雷告诉记者,深圳早在2009年就出台了《深圳新能源产业振兴规划(2009-2015)》。

他认为,车网互动不仅能缓解电网高峰压力、促进绿色电力消纳,更为新能源汽车、储能、电网调度等多个产业链提供融合空间,是构建新型电力系统的重要支点,“是推动能源结构低碳转型的一条新路径,也是一种交通能源融合的制度创新。”

破局:如何从试点走向全国可复制

尽管深圳跑得快,跑得好,但整个行业要真正将车网互动规模化复制,尚待更多机制的完善。今年4月入围试点的9个城市,正以差异化布局展开积极探索。

以广州为例,当地供电局携手车企、电池企业和充电运营商,与产业链上下游协同合作,构建完善车网互动生态圈,推动智慧能源等前沿技术应用;而上海则积极搭建车网互动公共服务平台,建成多座V2G充电站,并在个人及老旧小区开展车网互动试点;合肥依托蔚来等企业,通过政策补贴推动“车网惠动”模式……

但李志恒认为,真正能起到关键推动作用的,是国家的顶层设计。“车网互动的阶段性成果难以用3到5年甚至10年周期来评估,关键在于顶层决策。正如当年推动ETC,若有顶层设计提出明确指令,理顺机制、打破隔阂,现有的成熟技术就可快速落地;若仅靠基层试点,进程会非常缓慢。”

面向未来,这场从试点城市出发,关乎能源体系与城市运行方式深层重构的探索,或许尚未找到完美路径,但方向已然明确——电动汽车的前方,不再只是通往交通道路的“终点”,更可能是通往每一座城市打造绿色低碳未来的“起点”。

文、图/广州日报新花城记者:阮元元、王纳

(部分图片由受访单位提供)

视频/广州日报新花城记者:阮元元、王纳 实习生:王惠乐

广州日报新花城编辑:蔡冬庆