在新能源产业蓬勃发展的当下,一则消息如巨石投入平静湖面,激起千层浪——市场监管总局全面开展2025年产品质量国家监督抽查工作,共计1.6万余批次,动力电池与充电桩赫然在列,一场关乎新能源产业质量根基的大考正式拉开帷幕。

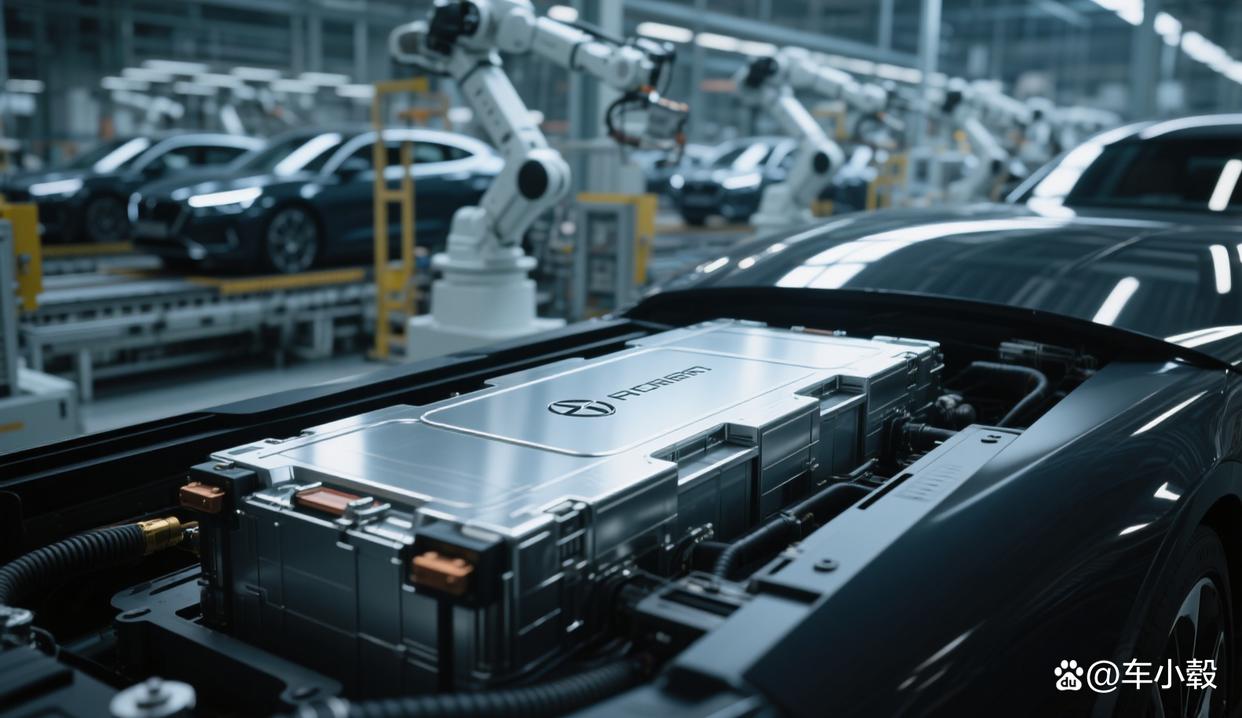

2025年,我国新能源产业持续高歌猛进。1-5月,动力和其他电池累计产量568.1GWh,同比增长62.6% ;截至5月,全国充电基础设施累计数量突破1440万台,同比增长45.1% 。然而,繁荣背后隐患暗生。新能源产品质量引发的安全事故时有发生,威胁公众生命财产安全。动力电池起火事故频发,充电桩也存在电压不稳、接触不良等问题,让用户忧心忡忡。

究其原因,行业“内卷”和降价潮难辞其咎。在激烈的市场竞争下,部分企业为降成本、抢份额,忽视质量把控。在动力电池领域,电芯价格持续下滑,压缩企业利润空间,一些中小厂商为保利润,在原材料采购、生产工艺上偷工减料,致使电池热稳定性差,易发生热失控,增加起火风险。充电桩市场同样乱象丛生,部分企业因资金和技术短板,生产的产品难以满足安全标准,存在漏电、短路隐患。

此次国家监督抽查意义非凡。从行业角度看,它将加速市场洗牌。技术薄弱、靠低价竞争的企业将被淘汰,头部企业凭借技术和资金优势,会加大研发投入,推动行业技术革新,如研发更安全的电池材料和热管理系统,提升充电桩智能化、安全性。从消费者角度出发,能有效降低使用风险,让大家放心享受新能源出行便利。

在政策层面,监管也日益严格。2026年7月1日起,新国标《电动汽车用动力蓄电池安全要求》将实施,把电池热失控后的安全防护能力提升为“不起火、不爆炸,烟气不对乘员造成伤害”;2026年8月1日起,未获CCC认证的电动汽车供电设备不得出厂、销售等。这些政策与此次抽查形成合力,为新能源产业发展保驾护航。

面对这场质量大考,企业应积极应对。加大研发投入,通过技术创新降低成本,而非牺牲质量。建立完善质量管控体系,从原材料采购到生产、检测,全流程严格把关。以宁德时代为例,其不断优化电池技术,提升能量密度同时确保安全性;星星充电持续投入研发,提高充电桩兼容性和稳定性。

2025年这场新能源质量大考,是挑战更是机遇。在国家严格监管和企业积极努力下,新能源产业将告别野蛮生长,迈向高质量发展新阶段,真正成为绿色出行、能源转型的坚实力量 ,让我们拭目以待。