晚上10点,深圳科技园某充电站排起长龙。刚下班的网约车司机李师傅摇下车窗,点燃一支烟:“这队伍排得,比早晚高峰还长。”他不知道,这个场景正成为观察中国经济活力的微观窗口。

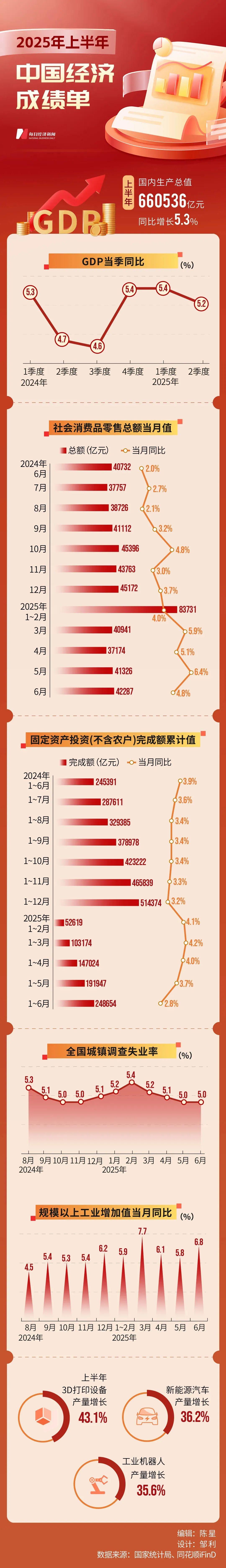

7月15日,国家统计局发布2025年经济“半年报”:上半年GDP同比增长5.3%。这个数字背后,是无数个李师傅在充电站排队的夜晚,是工厂里新安装的机械臂首次启动的嗡鸣,是售楼处重新亮起的灯光。国家统计局副局长盛来运评价这是一份“含金量十足”的成绩单——含金量不在报表里,而在街头巷尾的烟火气中。

充电桩前的经济温度

李师傅可能不清楚GDP贡献率的具体含义,但他敏锐感知到:最近接单量显著增加,充电排队时间变长了。他的出租车前挡风玻璃上,贴着平台新发的标语——“本月流水破万奖励500”。这种直观感受,与宏观数据形成奇妙呼应:上半年最终消费支出对经济增长贡献率达52%,超过一半的经济增量来自千万普通人的衣食住行。

商场餐厅再现排队现象,景区门票再度日控人流量,社区团购订单量需求增加,奶茶店开始延长营业时间……这些微观场景共同勾勒出宏观经济的复苏底色。当经济学家争论这些现象是“通缩还是复苏”时,普通人用扫码支付投出了最真实的一票。消费复苏不是大水漫灌,而是渗透在日常生活的毛细血管中。李师傅掐灭烟头,语气中带着欣慰:“我跑车十年,今年第一次给自己的闺女报了钢琴班。”这种从生存到发展的跨越,正是消费升级最生动的注脚。

工厂里的静默革命

东莞五金厂的陈老板站在新安装的机械臂前,看着机器手臂精准抓起金属件,用激光刻印二维码。“三个月就能回本。”他伸出三根手指,语气中透着满满的自信。上半年,高技术制造业增加值同比增长9.5%,这一数字落在车间里,是机械臂替代20个普工岗位,是良品率从87%跃升至99.2%,是生产成本降低30%。

这场静默革命正在传统行业中悄然蔓延。广交会上,外贸商带着AI翻译机与客户实时沟通毫无障碍;义乌小商品城,3D打印打样间24小时灯火通明;锂电池产量飙升53.3%,新能源汽车出口增长30%。新质生产力不再是实验室里的概念,而是流水线上越来越智能的设备,是生产线上越来越高端的产品。当工人操作的设备不断升级,当传统产业插上数字翅膀,中国经济的筋骨正在变得更强健。

北京东五环某售楼处,晚上8点依然亮着灯。销售部的张总监翻着最新打印的价目表说:“现在我们的带看量已经回到三年前的水平。”尽管房地产行业仍在筑底,但细微变化正在发生:70城房价同比降幅收窄,二手房交易量开始反超新房,商品房待售面积连续4个月下降。开发商开始重新计算土拍账本,政策“白名单”为优质项目输血,城中村改造创造新需求,杭州某房企推出的“以旧换新”计划,首周便收储旧房200套。

这不是简单回到老路,而是房地产行业正在发生的深刻变革。政府要求人才公寓地块配建托幼中心,沙盘里的微型校舍在灯光下闪着微光。房地产的游戏规则正在重写——从单纯追求规模扩张,转向注重品质提升和配套完善,从“住有所居”向“住有宜居”迈进。这种转型,既是应对市场变化的主动调整,也是满足人民美好生活需要的必然选择。

重新校准的经济罗盘

当充电桩前的队伍逐渐缩短,李师傅接到系统派单:“去宝安机场,过路费全免。”高架路两侧,风力发电机叶片在夜色中缓缓旋转。上半年,内需对GDP增长贡献率升至68.8%,货运周转量增长5.1%,M2增速回升至8.3%。这些数据背后,是原材料、商品、快递包裹在经济毛细血管中的流动,是金融系统向实体经济泵送的新鲜血液。

政策工具箱正在精准发力。3000亿元国补加码消费市场,以旧换新政策激活家电、汽车等大宗消费;研发经费占GDP比重达2.7%,超过欧盟水平,为新质生产力发展注入动力;城市更新资金撬动数十万亿产业链,为经济增长提供新引擎。经济转型如同更换高铁轨道,既不能急刹导致倾覆,又要把握变轨时机。5.3%的增速恰是平衡点——足够支撑就业民生,又为结构调整留出空间。

十年后的某个夜晚,李师傅的电动出租车驶过科技园,他女儿或许正在车载屏幕上练习钢琴曲。充电站已实现5分钟快充,隔壁工厂的机械臂正在组装第六代动力电池。当年排队充电的司机群里,有人晒出职业技术证书:“刚考完新能源维修技师。”

经济数据的意义,终将显现在普通人的命运折线上。当每个劳动者都成为新质生产力的一部分,当增长红利渗入最末梢的毛细血管,5.3%便不再是个抽象数字。GDP从来不是冰冷的百分比,而是充电桩前熄灭的烟头,是流水线上校准的螺丝,是售楼处亮到深夜的灯。它们汇聚的光,终将照亮中国经济高质量发展的前行之路。