充电产业链解析:现状、趋势与未来展望

来源:充电产业网 www.yuntourong.cn

随着新能源汽车市场的蓬勃发展,充电桩作为其不可或缺的支撑设施,日益受到广泛关注。近年来,充电桩行业迎来了前所未有的发展机遇,政策扶持力度持续加大,与新能源车市场协同进步,展现出广阔的增长前景。那么,究竟什么是充电桩?其产业链又该如何进行细分?当前行业现状如何,而未来的发展趋势又指向何方?接下来,本文将逐一探讨这些问题,带您全面解析充电桩产业链的现状与未来。

新能源汽车充电桩,亦被称为电动车充电站或电动汽车供电设备,其核心功能是为电动汽车注入电能,确保车辆拥有充足的电力支持日常行驶。目前,充电桩行业主要以传统运营模式为主,该模式涵盖了政府、电网企业、汽车厂商、运营商以及终端用户等多个利益相关方。同时,充电桩还可进一步细分为交流和直流两大类型。其中,交流充电桩在公共和私人领域均有着广泛的应用。这类充电桩专为配备车载充电装置的电动汽车提供交流电源,其充电电流稳定、充电时间较长(通常需7-10小时),属于慢速充电范畴。因此,它们更适宜部署在居民区和办公楼的停车位上。此外,交流充电桩还分为单相和三相两种类型,对应的工作电压分别为220V和380V,而民用建筑中则多采用单相7kW和三相42kW的充电桩。

直流充电桩,作为公共充电的主要设备,专注于将交流电高效转化为直流电,以实现对电动汽车动力电池的快速充电。其显著特点是充电电流强大,充电时间大幅缩短,通常仅需1-2小时,完美适应了公共场所对快速充电的需求。这类充电桩的输入电压通常为380V,且具备多种输入功率选项,如30kW、45kW、60kW、120kW,甚至有高达300kW的输入功率,以满足不同的充电需求。然而,尽管直流充电桩带来了充电时间上的极大便利,但同时也对供电电源和整个设备的安全性提出了更为严苛的挑战。

中国充电桩行业的产业链条清晰,各环节紧密相连,共同推动着行业的繁荣发展。这个链条可概括为上游的充电设备部件制造、中游的集成制造与运营,以及下游的应用市场端。上游环节专注于充电桩的硬件制造,涵盖设备生产与电子元件供应,这些核心组件对充电桩的性能和成本产生直接影响。而零部件如充电模块、配电滤波设备、熔断器、接触器、线缆和计费设备等,都是不可或缺的组成部分。其中,充电模块作为关键元器件,包含功率器件、磁性材料和电容等,其性能直接决定了充电桩的充电效率和安全性。

充电模块的代表性企业有英飞源、优优绿能、通合科技、永联科技、盛弘股份、华为、中兴、特来电、英可瑞以及麦格米特等。这些企业在充电模块的研发与生产方面处于行业领先地位,其产品广泛应用于各类充电桩中,对提升充电效率和保障使用安全发挥着关键作用。

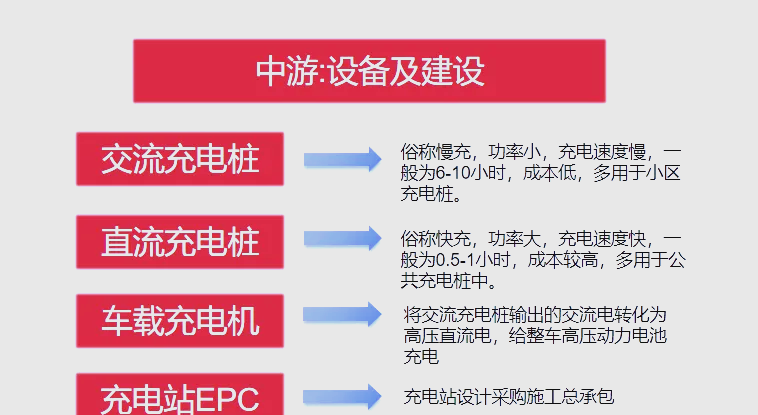

接下来,我们转向产业链的中游环节。这一部分涵盖了充电桩的集成制造与运营服务,是连接上游与下游的重要桥梁。中游企业负责充电桩和充电站的设计、搭建,以及后期的运营管理,直接面对市场和用户,是推动整个产业链发展的关键力量。

主要为充电桩整桩生产商。这一环节的参与主体多样,包括电气设备公司、独立的第三方桩企以及家电企业等。其中,盛弘股份、绿能慧充、永联科技、易事特、科士达、英杰电气、道通科技和炬华科技等企业是该领域的佼佼者。然而,由于整桩制造的技术门槛相对较低,产品间的差异性较小,加之国内市场的激烈竞争,导致利润率普遍较低。同时,各运营主体往往对供应商有地域或资质上的偏好,使得市场格局相对分散。

相较之下,海外市场则主要由AeroVironment、ABB、BP等老牌电器厂所主导。但值得注意的是,国内如盛弘股份、道通科技、绿能慧充等优秀企业也已开始积极布局海外市场。

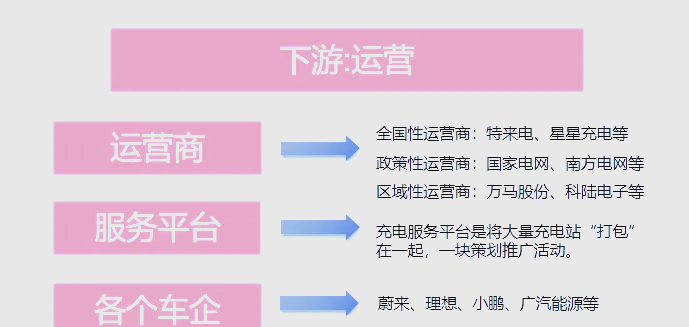

接下来,我们进一步探讨下游环节。这一环节是充电桩产业链的应用端,主要涉及充电桩的实际应用和市场化推广。随着新能源汽车市场的迅猛发展,下游汽车制造商对充电桩的需求也在不断攀升,从而有力地推动了充电桩产业链的快速扩张。

主要为充电服务运营商及终端客户。在运营商方面,可分为三类:一类是以特来电、云快充、小桔充电、星星充电、依威能源为代表的专业化运营企业;另一类是以国家电网、南方电网、中国普天为代表的国有企业;还有一类则是如比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏、上汽等整车企业。

同时,为了更有效地整合资源并发挥协同效应,许多充电桩产业链中的企业选择了“生产+运营”一体化模式。这类企业不仅参与充电桩的整合制造,还负责其运营,例如盛弘股份、绿能慧充、南方电网、星星充电、特来电以及公牛集团等。

全球范围内,美国、欧洲和中国是充电桩的主要需求区域,充电桩作为新能源汽车行业的重要配套产业,其发展总体与新能源汽车产业相契合,但有时会稍显滞后。在发展路径上,充电桩行业的主导方向经历了从交流到直流的转变。当前,大型、分布式的新型基础设施充电站的建设与投入使用,已成为推动新能源汽车市场进一步扩大的关键因素。

在中国,充电桩行业的发展可划分为三个阶段。2006年至2015年前,行业处于培育期,此时比亚迪等私营企业开始尝试充电站建设,但受电动汽车保有量较低和市场对充电桩需求不大的影响,大型公共充电站的建设仍由国家电网、南方电网等国企主导,主要服务于公共交通工具,导致整体市场规模相对较小。

2015年至2019年,行业迎来爆发期。国家电网等大型国企在这一时期引入社会资本参与电动汽车充换电站设施的建设,同时地方政策也纷纷出台补贴措施。在政策的激励下,多家民营企业积极参与充电桩的建设。

2020年至今,行业进入关键发展期。随着充电桩被纳入“新基建”范畴,以及新能源车销量的持续增长,充电桩企业的收入来源逐渐从政策补贴转向运营盈利。直流充电桩因其出色的盈利能力和高投资回报率,在市场中的占比显著提升。

中国充电桩行业的未来发展充满希望。随着国家新能源汽车政策的不断推动和市场需求的高速增长,该行业预计将迎来全新的高速发展阶段。得益于技术的持续进步和成本的逐步降低,充电效率将得到显著提升,同时,充电服务的便捷性和覆盖范围也将不断扩展,为行业的持续、健康发展注入强劲动力。

此外,国际化发展将逐渐成为中国充电桩企业的新趋势。随着技术的日趋成熟和品牌影响力的不断扩大,这些企业将积极拓展国际市场,与全球能源巨头和汽车制造厂商携手合作,共同推进全球充电基础设施的完善和新能源汽车产业的繁荣。